|

D−VHSで遊ぼう

この夏、ビデオデッキ(HR−X3)の調子が悪かったので思い切ってD−VHSのデッキを買いました。ビクターのHM−DH30000です。

とりあえず使ってみた感想など。どうでもいいという人は本題へ。

[良かった所]

- 録画品質が非常にいい(D−VHS)

デジタルだからあたりまえといえばあたりまえなのですが、アナログだとどうしても避けられないテープの品質のばらつきによる映像の傷がありません。

- DVのデジタルデータを受け取れる

i.LINKインターフェースがあるのですが、D−VHSのデータだけでなくDVのデータもデジタルのまま録画することが出来ます。これが今回のミソ。

[良くない所]

- デザインが悪い

かっこ悪い、高級感がない、使い勝手が悪いの三拍子です。HR−D470以来のビクターファンでなければ、共同開発したという東芝のA−HD2000のほうを選んでました。中身同じなのに値段もA−HD2000のほうが安かったですし、デザインもまともでしたから。使い勝手もボタンなどが大きいのでA−HD2000のほうがいいんじゃないかと思います。

まず下部が引っ込んでいるのがかっこ悪いです。確かに斬新かもしれませんが、奇をてらいすぎて他のAV機器となじまないです。

それとふた。たぶん高級感の演出をしようとつけたのでしょうが、何の機能も持って無いように見えますしある意味邪魔です。こんなものにコストを割くぐらいだったらディスプレイ部にもっと情報を出してほしいです。HR−X3やHR−X5のディスプレイ部には特に不満はないので、同じくらいの情報をリモコンやテレビを使わずに見れるようにしてもらいたいものです。特にチャンネル表示とテープ走行時間の表示はいちいち切り替えなければならないのがうっとうしいですし、トラッキングモードに関しては表示すらしてなくてものすごく不便です。

ふたに隠れたボタン類は小さくて使いにくいうえにとても安っぽいです。とても定価が20万円以上する機械のボタン類とは思えないほどです。リモコンをメインに使えってことなんでしょうけど、もうちょっと何とかしてほしかった。

- 地上波チューナの性能が悪い

色がにじむんです。赤とかが特に。ゴースト・リダクションの影響かと思いGRTをきってみてもあまり変わらないです。下にキャプチャーした比較サンプルを置いておきます。

HR−X5とHM−DH30000の地上波チューナ比較

それとさっき気づいたのですけど、NHK教育をTVに出力するとなんか画面にノイズが乗ります。録画されたものはきれいなのでチューナは問題ないと思うのだけど、HM−DH30000で映したNHK教育だけというのが謎。

- D−VHSの特殊再生が出来ない

出来るのは早送りとスチルだけで、スローはおろかコマ送りすら出来ません。せめてコマ送りぐらいは出来るようにしてほしいものです。つなぎどりするときに大まかにしか録画開始点を設定できないので大変不便です。停止させたところから録画してくれるわけでもないようですが。1フレーム1トラックではないのかもしれませんが、いまやメモリも安くなってますし数フレーム分のバッファを持つのはそれほど大変ではないと思うのですけど。

- 任意の点からつなぎどりできない

前述のとおり必ずしもとめたところから録画が開始されるわけではないみたいなので。それとつなぎどりした直前のところは条件によってはブロックノイズが出ることがあるみたいです。

- BSモニタモードがない

HR−X3やHR−X5にはBSモニタというモードがあり、録画にBSチューナを使ってなければタイマ予約中でもBSの放送を見ることが出来ました。これは非常によく使うのでないのはものすごく残念です。

- リモコンの使い勝手があまりよくない

この辺はアスキーのレビューでも言われています。他にも地上波のチャンネルは数字入力で一発選局できるのにBSは出来ないとか(BSを選局しているときは地上波も一発選局できない)、Gコード以外の予約方法もあるのだけど本体のディスプレイ部の点滅周期が長すぎていちいちテレビをつけないとなかなかうまく設定できないとか、本体のボタン類は手を抜いてリモコンに任せているくせに痒いところに手が届かない点が結構あります。

- 電源が入ってないと録画予約できない

タイマー予約中に録画予約を追加しようとしたら出来ませんでした。いちいち電源を入れなければならないのがうざったいです。その上リモコンコード変えてあるのにGコード予約するとHR−X5も反応します(Errとなる)。

- ビデオナビゲーションの内容が追加等操作できない

実は9月19日に最初に購入したのですが、不具合があって10月13日に交換しました。そのせいでビデオナビゲーションに登録されていないテープが出来てしまいました。開始点と終了点を指定するなどの方法で、ブランクとなっている部分に書き込めると便利だと思います。もしくはVISSを読み取って登録していくとか。

- 任意の点にVISS書き込み/消去が出来ない

自動でしか書き込めないので、たとえばテープ丸ごとダビングだと先頭にしかVISSが書き込まれません。そして一度書き込まれたら消すことが出来ません。かなり不便です。

- 編集機能がまったくない

価格を考えると信じられません。

- アナログ録画用のFEヘッドがない

どこのメーカーも省略しているようなので特別ビクターが手を抜いているというわけではないのですが、現時点ではまだ搭載しておくべきだと思います。D−VHSのテープはまだ高いですし。

以上一ユーザのたわごとかも知れませんが、D−VHSのパテントホルダーのビクター製品ですらこうなのですから、結論から言えば「D−VHSを買うのはまだ時期尚早」と言う感じです。コマ送りや編集機能の充実したHR−Xシリーズの後継とも言うべきD−VHSデッキの登場が待ち望まれます。私もHR−X3の調子が悪くならなければもっと待つつもりだったんですけどね(--;。

それでは本題。このD−VHSデッキを使って遊んでみましょう。D−VHSはMPEG2で記録しているんだそうです。そしてGV−MPEG2でキャプチャーしたデータもMPEG2。で、やりたいこと。

ソース

|アナログ

↓GV−MPEG2(キャプチャー/編集)

パソコン(MPEG2データ)

|デジタル

↓i.LINK

D−VHS

i.LINKというのはIEEE1394−1995仕様およびその拡張仕様に準拠したインターフェースのことです。IEEE1394インターフェースはPCの周辺機器にもありますので、PCにこのインタフェースを追加してやるととりあえずD−VHSデッキとPCをつなぐことが出来ます。出来るとなるとやってみたくなるのが人情というもの。D−VHSデッキに始まった散財は更なる散財を呼んだのでした。

うちのPCのスロットは完全に埋まっていてIEEE1394のカードを挿そうとすると何かカードを抜かなくてはなりません。サウンドカードを抜いてサウンドとIEEE1394のコンボカードを挿すことにしました。買ってきたのはSound Blaster Audigy Platinum eX¥32500(税別、10%ポイント還元)。サウンドカードに3万以上払うなんて我ながら正気の沙汰とは思えませんが、AudigyDriveが欲しかったのと、5インチベイが五つとも埋まっているため仕方がなかったのでした。もっとも今考えればSound Blaster Audigy Digital Audioでもよかったかも。

それはともかくこのカードを使ってPCとDVHSデッキをつなぎました。まずカードに付属のUlead VideoStudio4.0SE basicを試そうとしましたが、これは機能が制限されていてMPEG2が読み込めません。また、D−VHSへの出力は最新の完全版でもサポートしてません。

インターネットをさまよってやっと見つけたのは、PanasonicのMotionDV STUDIO 3.0JでOSがWinMeのときに限り出来るということでした。

今OSはWin98SEを使っており、あまりいい評判を聞かないMeへの移行はまったく考えていません。MPEG2そのままの転送をあきらめ、HM−DH30000の特徴の一つであるDVデコーダを使うことにしました。

MotionDV STUDIO 3.0Jを何とか安く手に入れられないかと探していたら、LE版がMP5120Aについているということでした。灯台下暗し、MP5120Aに付属のCD−ROMを見てみたら確かに入っていました。

いろいろ試行錯誤して最終的に以下のような流れで成功しました。

ソース

↓アナログ

──GV−MPEG2────────

↓MPEG Creater

MPEG2

↓Aviutl

DV−AVI

↓MotionDV STUDIO 3.0LE

──Sound Blaster Audigy──────

↓デジタル(i.LINK)

D−VHS

または以下のような方法もあります。

ソース

↓アナログ

──GV−MPEG2────────

↓MPEG Creater

MPEG2

↓MegaViDV(DV形式に変換&出力)

──Sound Blaster Audigy──────

↓デジタル(i.LINK)

D−VHS

後者のやり方はビデオデッキの設定以外特に説明することはないので、ここでは前者の方法を説明します。

まずキャプチャーについて。MPEG Createrの設定はDVD(MPEG−2)でいいと思います。音声のサンプリングレートは必ず48kHzにしておいてください。私は44.1kHzのデータを渡そうとしてうまくいかず、はまってしまいました。

出来たMPEG2のデータを何らかの方法でビデオと音声に分けてください。ここではTMPGEncを使った方法を説明します。

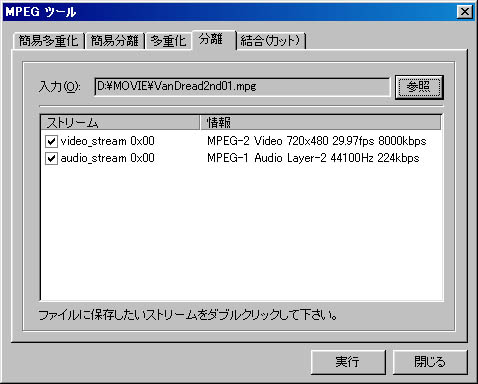

TMPGEncを起動したら、[ファイル]−[MPEGツール]を選択。[分離]タグをクリックしてファイルを選びます。

それぞれのストリームをダブルクリックして保存します。すると拡張子がm2vとmp2のファイルが出来ると思います。この例の場合だと、VanDread2nd01.m2vとVanDread2nd01.mp2が出来ます。

音声をmp2からwavに変換します。WinAMPかSCMPXを使うといいでしょう。サンプリングレートが48kHzでない場合はここで48kHzに変換しておきます。

つぎにAviutlを起動します。AviutlでMPEG2のビデオを扱うにはまるも製作所のMPEG-2 VIDEO VFAPI Plug-Inをインストールしておく必要があります。

[ファイル]−[開く]でm2vファイルを開き、[ファイル]−[音声読み込み]でwavファイルを開きます。次に範囲指定したい場合はしておきます。

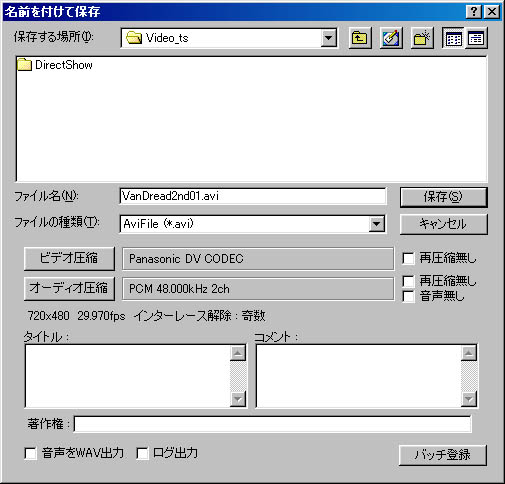

[設定]−[インターレースの解除]−[奇数]を設定したら[ファイル]−[AVI出力]します。

Panasonic DV CODECはMotionDV STUDIO 3.0LEといっしょにインストールされます。データ率は私は1000〜1500ぐらいを指定しています。DV−AVIは保存用ではないので、画質を維持するためにも大き目を指定しておきましょう。

音声はPCMのままにしておきます。

TMPGEncでもAVI出力できるようですが、インターレースの扱いがどうなるかよくわからなかったので今回は使っていません。

こうして出来たAVIファイルをMotionDV STUDIOの作業ディレクトリに移動します。

PCとD−VHSデッキをIEEE1394ケーブルで接続し、デッキの電源を入れます。

D−VHSデッキのi.LINKの設定をします。リモコンのメニューボタンを押して、メニューのなかからi.LINK設定をえらび、リンク(LINC)を「切」にしてメニューを終えます。テープを入れて録画開始点でとめておきます。

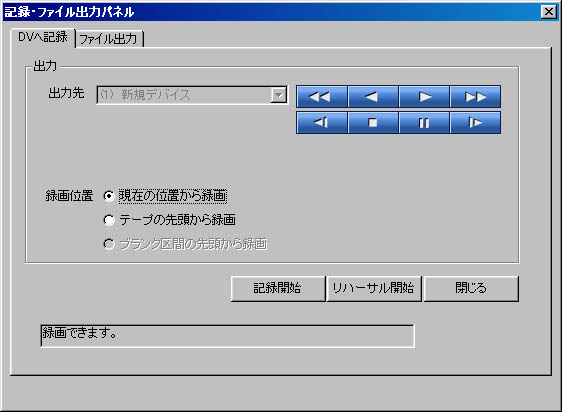

MotionDV STUDIOを起動して[動画]タグをクリックすると作成したAVIがサムネイル表示されると思います。これを編集領域にドラッグ&ドロップして[記録]ボタンを押すと「記録・ファイル出力パネル」が現れますので、[DVへ記録]タグを選択して[記録開始]ボタンを押すとD−VHSデッキが録画を開始します。

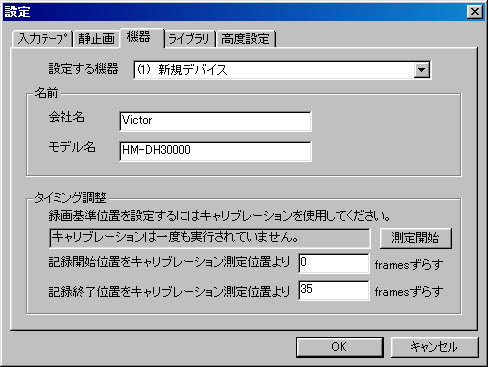

このままだとたぶん早く終わってしまって最後まで録画できないと思います。そこで適当に調整してやります。[ツール]−[設定]で設定パネルを開き、[機器]タグを選択してタイミング調整の「記録終了位置をキャリブレーション測定位置より」のところに適当な値を入れてやります。もしかしたら開始位置も少し調整したほうがいいかもしれません。

HM−DH30000はDVのデータを受け取れるというだけで完全互換ではないので、キャリブレーションの測定は出来ません。

ここで作ったDV−AVIはタイプ2という形式らしく、VideoStudioでは出力できませんでした。VideoStudioはタイプ1じゃないとだめらしいです。どういう違いがあるのかわかりませんが。

MegaViDVを使う場合は何も考えずにMPEG2のファイルを開けば、音声のサンプリングレートの変換やDVへの変換をやってくれるようです。まともにプレビューできないのとDV−AVIの品質が設定できないのが不安なので実際にD−VHSへの出力は試していません。

このやり方だとデジタル変換とはいえ二回変換をかけているので若干の画質の劣化は避けられないと思います。

追記:こんなやり方をしなくてもD−VHSを直接うりゃうりゃ出来るCapDVHSというツールがあります。

戻る

|